心理学家拉尔夫·赫特维格(Ralph Hertwig)和法律学者克里斯托弗·恩格尔(Christoph Engel)近期发表了一篇文章,对故意选择不知情的动机进行了细致分类。在他们识别出的动机中,有两组尤其与面对人工智能时对不知情的需求密切相关。

第一组动机围绕公正和公平展开。简而言之,知识有时会破坏判断力,而我们往往选择以故意不知情作为回应。例如,学术论文的同行评议通常是匿名的。大多数国家的保险公司在登记之前不得获取有关客户健康状况的细节;他们只能知道一般的健康风险因素。这种考虑尤其与人工智能关系密切,因为人工智能可以产生极具偏见的信息。

第二组相关的动机是情绪调节和避免遗憾。赫特维格和恩格尔写道,刻意的不知情可以帮助人们维持“珍视的信仰”,并避免“精神不适、恐惧和认知失调”。故意不知情其实非常盛行。调查中大约90%的德国人希望避免可能由于“预知诸如死亡和离婚等负面事件”而产生的负面情绪,40%到70%的人也不想知道正面事件,以帮助保持“对惊喜和悬念的积极感受”,比如不知道未出生孩子的性别。

这两组动机能帮助我们理解在人工智能面前保护不知情权的必要性。举例来说,人工智能“同志雷达”(gaydar)算法的潜在收益似乎接近于零,但是在公正性和公平性方面的潜在成本却很高。正如《经济学人》(The Economist)所说的那样,“在世界上同性恋社交不被接受或被认为非法的部分地区,这样的算法可能对安全构成严重威胁。”同样的,NtechLab目前正在开发的种族识别人工智能系统所能带来的潜在收益,与其对公正性和公平性的负面影响相比显得苍白许多。COMPAS累犯预测软件具有比人类更高的准确性,但正如Dressel和Farid所写,这“并不像我们想要的那种准确,尤其是从未来还悬而未决的被告者的角度来看”。预测个人预期寿命的算法,比如Aspire Health正在开发的算法,并不一定会让人们的情绪调节变得更容易。

这些例子说明了识别个体不知情动机的影响,并且展示了知识和无知的问题可以有多复杂,特别是在涉及人工智能的时候。关于集体不知情在什么时候有益处,或者在道德上合理的问题,没有现成的答案。理想的做法是单独考虑每个案例,进行风险收益分析。理想情况下,鉴于争论的复杂性和后果的重要性,这一分析将公开进行,考虑各种利益相关者和专家意见,并考虑所有可能的未来结果,包括最坏的情况。

这其中涉及的问题太多了……事实上,理想做法在大多数情况下都是行不通的。那么,我们又该如何做呢?

一种方法是控制和限制机器根据已采集数据进行的推理。例如,我们可以“禁止”使用种族作为预测变量的司法算法,或者从潜在求职者的预测分析中排除性别。但是,这种方法也存在问题。

首先,限制大公司使用信息的成本太高,技术难度也很大。这需要这些公司将算法开源,同时要求大型政府机构不断对其审查。另一方面,一旦采集到大量的数据集,总是会有很多迂回的方法来推理出“禁止的知识”。假设政府宣布使用性别信息来预测学术成功是非法的,那就可能出现使用“拥有汽车类型”和“最喜欢的音乐流派”作为性别替代指标,直接进行替代指标的二级推理。有时候,尽管一家公司的意图是好的,但有关性别的推理也可能意外地嵌入到算法中。这些二级推理导致对算法的审查更加困难。一个分析中包含的变量越多,发生二级推理的可能性就越大。

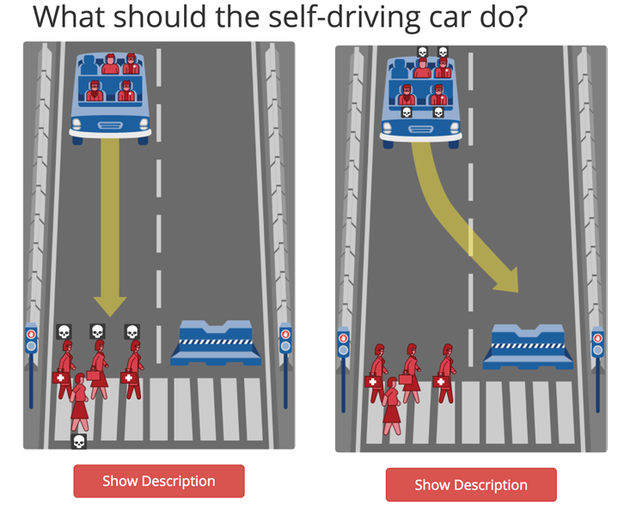

麻省理工学院的研究者在网站(moralmachine.mit.edu)上根据人们自己选择的数据类型,测试他们在机器即将做出决定的情况下表现出的道德直觉。